Como soy de Murcia, voy a hablar de Murcia.

Cuando me muevo por mi barrio, con poca atención que preste, resuenan en mis oídos fonemas de muchas lenguas que reconozco, pero desconozco. Hay unos niños que juegan en el jardincillo entre unos bloques y sé que podrían entender a Dostoievski si se manifestara allí en ese mismo momento. Tampoco es necesario, nos quedan sus novelas, cumbre de la literatura europea, que yo debo leer traducidas y ellos podrían leer, a pesar de su corta edad, en su original. Si uno de los más ilustres poetas de nuestro fragmento de España, Ibn-Arabí, regresara a su lugar de origen, yo no podría atenderlo, pero otros que conmigo viven sí, igual que a Wallada Bin al-Mustakfi o al insigne Averroes, andalusí retratado anacrónicamente por Rafael en su Escuela de Atenas. Un hombre chino en mitad de la noche arrulla con una canción en su lengua al bebé que lleva en brazos y no sé en qué tramo de los más de tres mil años de esa lengua nació la nana que entona; pudo ser anteayer o pudo ser en tiempos de Li Po. El inglés y el francés, Shakespeare y Moliére, Senghor y Soyinka, tan torpemente estudiados y tan pobremente aprendidos en nuestras escuelas durante decenios, ahora se escuchan en plenitud en variedades diferentes, pero no menos legítimas. Resuena la lengua de Lucian Blaga, igual que la de Iván Vásov, Sevcenko o Janusz Kórczak. Me llegan ecos de lenguas que sé humanas por los labios de las que brotan, pero tan lejanas y diferentes a las indoeuropeas, que podrían reventar todo lo que creemos saber sobre el lenguaje verbal. El mismo español suena con otros timbres cuando sale de otras bocas, como se distinguen en una orquesta los diversos instrumentos de la sección de viento. Una muestra generosa del mundo bulle en los pocos metros de mi vecindario.

La sociedad sureña de los Estados Unidos retratada por Faulkner o Harper Lee me sabe a Murcia, a esos pueblos de la región donde el amor desmedido por el terruño y su espíritu no les impide crear abominables microciudades con innecesarias promociones inmobiliarias funcionalistas en mitad del campo o de la nada semidesértica.

Veo, o vuelvo a ver más bien, a Gregory Peck a través de nuestra televisión nacional en «Matar a un ruiseñor», encarnando el papel de Atticus (no en vano así se llama, etimológicamente, de Ática, donde se forjó una parte de la cultura occidental), hombre liberal enfrentado a una turba de pobres diablos, hidalgos de su inane fenotipo caucasiano y de sus ritos y símbolos. Atticus, valeroso abogado racionalista en la mejor tradición del iluminismo angloamericano, se enfrenta a esa masa bárbara con el solo auxilio de su inteligencia ilustrada, lo que le resulta inútil. Frente al calabozo donde se halla el ciudadano negro acusado falsamente de violación a quien quieren linchar sin esperar juicio alguno, blande su temple y su razón contra la horda de hombres zafios para los que no hay mayor pecado que ser de otra estirpe. Es su hija la que rescata a ambos, una niña que astutamente habla de sentimientos a esa masa incapaz de entender los principios de la civilización contemporánea. Esa tribu no va a atacar a uno de sus miembros, es ese tabú el escudo que protege al preso negro de ser ejecutado a golpes por una manada de bestias salvajes. Pienso en Murcia.

Cuando paseo por el centro, limpio y cuidado (ya quisiera yo esa atención en mi barrio) veo con frecuencia carteles que evocan con nostalgia la Murcia del periodo dictatorial o de principios de siglo. Fotos en sepia, escasamente contextualizadas y que parecen sugerir un tiempo mejor, feliz, sencillo y auténtico. Cuando me detengo a observarlas, veo calles oscuras y sucias o apenas empedradas, pobreza y analfabetismo intuidos y rostros ceñudos, cetrinos que miran a la cámara con estupor y recelo, como si temieran que les robara el alma. A pesar de estar bañadas de luz, las escenas parecen oscuras. Esta tierra soleada que extasió a Jorge Guillén, esos dichosos viejos tiempos son, al parecer de nuestras instituciones y de sus dueños, la única Murcia real. Poveri ma belli. ¿Son esos los añorados tiempos felices?

Murcia es esa sociedad diminuta que reduce las grandes cosas a pequeños tratos, esa variedad del español tan recia y tan idolatrada únicamente por quienes la hablan, ese hedonismo simple e intrascendente como seña de identidad, ese desdén o indiferencia por el exterior de nuestras fronteras provinciales y mentales, ese clientelismo estoicamente asumido como el mejor de los mundos posibles, esa obsesión hasta por las minucias de cualquier manifestación cultural que pueda ser útil para construir una identidad única y legendaria, ese fetichismo por lo agrario sin conciencia medioambiental, ese tradicionalismo que sesgadamente estudiamos como ajeno a cualquier corriente externa, ya sea nuestro barroco itálico (sin atención ni mérito para Italia) o nuestra repostería judía y arábiga (con desprecio hacia el aporte islámico e indiferencia hacia el hebreo), las especies que cultivamos venidas de América y Asia (patata, naranja, tomate) o las pocas semillas que el catalán dejó caer por nuestra vecindad con la Corona de Aragón. Nada le debemos a nadie, así somos desde Adán y surgimos de vainas como en «La invasión de los ladrones de cuerpos». «El planeta Murcia» denominaba esta tierra con delicioso sarcasmo mi amigo Miguel.

Cuando hablas con tantos autóctonos de esta ciudad, de esta región, observas con frecuencia que, en efecto, no han perdido esa mezcla de horror y asombro ante el mundo. Porque esa Murcia que se evoca como única y fuente de toda felicidad es el inmenso telón con el que se quiere ocultar que hay otra Murcia, hay otra España, múltiples de hecho, con otras raíces y que no se le parece. Esta Murcia les aterra y prefieren aquella, atrasada y ensimismada, sí, pero cómodamente uniforme. La misma clase blanca y pobre que en Estados Unidos abraza a sus tiranos del Partido Republicano por miedo a quienes considera una amenaza extraterrestre, sostiene aquí a Vox y, en parte, al Partido Popular, no porque su gestión sea brillante, sino porque les protege del otro, cuya humanidad les parece imposible y aberrante. Esa Murcia existe, pero no es la única ni es de mi interés.

Delincuencia e incivismo ha habido en mayor o menor medida allá donde se acumula la población, con más incidencia donde hay mayor injusticia, lo escribió hasta Santo Tomás Moro. Sin embargo, es una oportunidad y un privilegio vivir en Babelia, no un castigo divino. Las oportunidades culturales, económicas y sociales, científicamente probadas, humanamente deseables, que esta nueva población nos ofrece quedan soslayadas por el desprecio, el odio y la aversión nutrida por la ignorancia y el nacionalismo, refugio de mediocres y cobardes. Y aún si así no fuera, son Murcia, son España y aunque fortificáramos la península para siempre, los bárbaros, como en aquel poema de Kavafis, quiza ya no existan, pero porque ya llegaron, ya se han instalado, ya son nosotros y nosotros ya no seremos los mismos, porque nada en este universo permanece. Y me alegro de que así sea.

La fórmula de Alabama es considerarnos invadidos, hacerles la vida imposible, confinarlos en un espacio donde no entren en intersección con nuestras vidas, invitarlos a abandonar su tierra y renegar de su existencia con odio. En parte ya se practica entre nosotros. Alabama es quizá el estado más pobre de la Unión y de los que menos población foránea tiene, sin embargo una parte de sus naturales se siente como tal a pesar de haber nacido allí. Nacer negro en Alabama o hispano en Arizona te hace extranjero en tu tierra con un estigma de generaciones que ni Caín. Otra fórmula es la de Toronto, vibrante ciudad canadiense que estima la diversidad como una fuente de riqueza y resuelve los desafíos que supone la convivencia sin fatalismo. Es una de las urbes con mayor calidad de vida del mundo.

¿Qué España queremos? Nací en democracia y no siento ningún apego por ese mundo en blanco y negro, plano, de obligadas tradiciones y corto horizonte que ya murió. Algo viví de ese mundo escaso, pero prefiero esta España en la que vivo, incardinada en el mundo, rabiosamente humana y abierta a la experiencia. No niego los inconvenientes, como no los negaría tampoco un padre primerizo y no por ello renunciaría a su paternidad. No quiero que el miedo nos lleve a la miseria moral ni a proteger los intereses de quienes nos mantienen alienados y empobrecidos: «La fea burguesía» de Miguel Espinosa.

Lorca decía que ante todo era español, pero que esa esencia le acercaba más al chino bueno que al español malo; pocos más andaluces, más españoles, más geniales y más universales. Su amor por España no le hizo camuflar sus miserias e injusticias, que denunció en su teatro y en su poesía. Era tristemente esperable que quienes usan el patriotismo de pólvora, gritos, cruces y banderas para enfrentar a unos contra otros en su provecho vieran en él una poderosa amenaza y acabaran asesinándolo vilmente. Su momia, al parecer, aún produce espanto, quizá de ahí que haya quienes, con peregrinas excusas, se obstinen en que su cuerpo no sea hallado nunca.

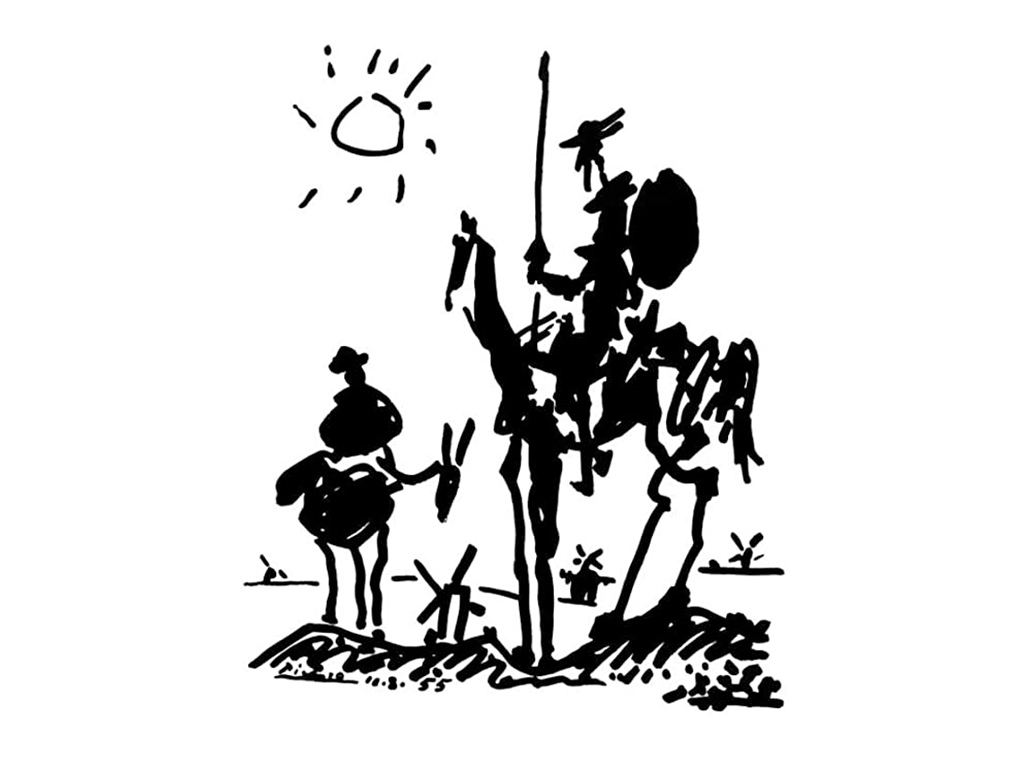

Hay otros mundos, pero están en este, hay otras vidas, pero están en ti, escribió Paul Éluard. Quiero hablar de esos mundos ocultos y cercanos a la vez con una mirada de asombro feliz, no de rencor ni de miedo ni de lástima. No quiero hablar más de los residentes extranjeros y su descendencia como víctimas o como problemas, de las controversias legales, de los desafíos y amenazas, de si son o no humanos, eso ya lo resolvimos hace siglos en Alcalá de Henares y parece que periódicamente se nos olvida. Quiero hablar de una nueva y fascinante cotidianidad.

Quiero hablar de esos españoles que no nacieron en España, como español que ha vivido fuera de España y sabe qué es ser el otro. No quiero hablar de los símbolos y rituales donde se reconoce la tribu, sino de la polis y sus códigos múltiples. Quiero pasar del símbolo al signo, de la identidad impuesta a la fluida, de la dicotomía entre la fe asumida o su negación a la feliz controversia de la multiplicidad de credos y descreimientos.

Kafka era judío y escribía en alemán en la Praga austrohúngara. ¿Qué Ionescu, qué Trubetskói, qué Cioran no estará ya entre nosotros? Quizá, muy cerca, las literaturas del mundo estén gestando algunas de sus mejores páginas. ¿No es asombroso pensar que Murcia, vilipendiado, ridiculizado rincón de España, sea quizá punto de encuentro de las futuras letras árabes, rusas, rumanas…? Quizá donde maduren y se fortalezcan tradiciones escritas que hace no mucho solo eran orales. No habría conocido gloria mayor este pedazo de tierra que albergar el genio literario de un puñado de lenguas diversas y remotas que, de alguna forma, ya son también nuestras. Ya sucedió en tiempos lejanos, fueron muchos los alfabetos que se combinaron magistralmente por estas tierras, eso sí que sería una continuidad histórica. Quizá ya esté sucediendo, mientras contemplamos extasiados nuestro sol (como si esa estrella enana nos perteneciera) y repelamos el último rasgo fónico de nuestro dialecto oyéndonos unos a otros decir nada. Pienso en literatura, porque hasta el más pobre posee palabras, pero podría pensar en música, en ciencia, en arte, en ideas. ¿Sabrían los vecinos de Mozart que eran vecinos de Mozart? Por aquí pasó Marie Curie como la luz a través del cristal, sin dejar rastro. Quizá otra mujer irrepetible haya nacido entre nosotros, una luz para la humanidad, quizá el orgullo de quienes morarán por aquí cuando yo cuente más de cien años muerto. Y quizá para vergüenza de quienes aún estamos vivos, esa mujer no existirá para sus coetáneos por no parecerse a nosotros ni soñar en la misma lengua.

Fotografía de Raúl Balí.